Meeresschutzgebiete – warum das heutige Konzept bedrohten Arten nicht hilft

Sie gelten als Oasen der Ozeane: Meeresschutzgebiete. Sie sollen Refugien für seltene und bedrohte Arten sein, sollen Wale und Seevögel, Seegraswiesen und artenreiche Riffe vor menschlichen Aktivitäten schützen. Was aber, wenn genau das Gegenteil eintritt? Wenn eben diese Hot Spots der biologischen Vielfalt Begehrlichkeiten wecken. Genau dies zeigte jetzt eine Studie im renommierten Wissenschaftsmagazin Science.

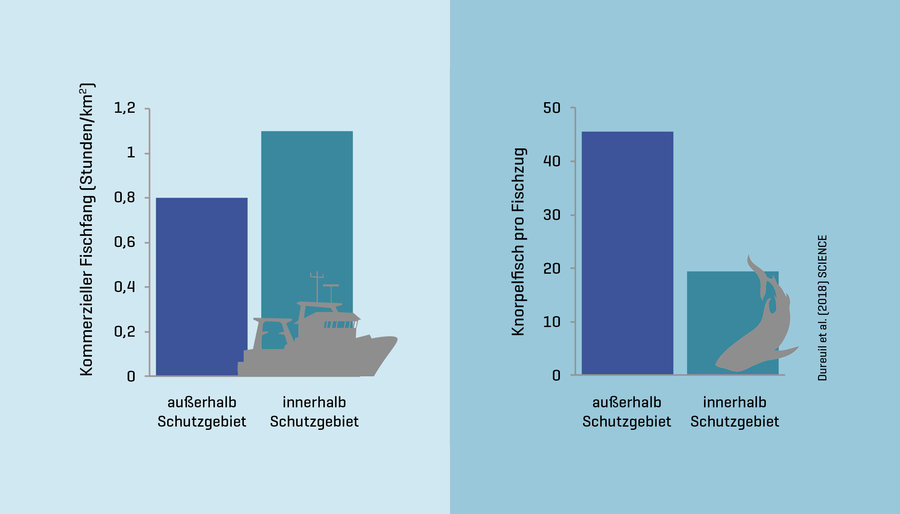

Danach findet in ca. 60 Prozent der 700 untersuchten europäischen Meeresschutzgebiete Fischerei mit Schleppnetzen statt. Und das, obwohl lange nachgewiesen ist, dass gerade die bodenberührende Schleppnetzfischerei erhebliche Auswirkungen auf den Meeresboden und die dort lebenden Artengemeinschaften hat. Schwere Scherbretter der Fangschiffe, Scheuchleinen und -ketten schaben am Meeresboden, dringen Zentimeter tief ein und zerstören fragile Riffstrukturen mit Weichkorallen, Moostierchen und Schwämmen. Bodenlebende Fische, Seesterne und Muscheln enden als ungewollter Beifang in den Netzen und werden anschließend viel zu oft verletzt oder tot über Bord geworfen. Es sterben jene Arten, zu deren Schutz diese Gebiete ausgewiesen wurden. Paradox: In den Schutzgebieten stellten die kanadischen und deutschen Wissenschaftler sogar eine 40 Prozent höherer Fischereiintensität fest als außerhalb. Damit konterkarieren insbesondere die Fischerei, aber auch andere anthropogene Nutzungen die Ziele des Schutzgebietsnetzwerks Natura 2000 – nämlich, die marine Vielfalt zu erhalten.

Viele bodenlebende Tierarten unterliegen in den Meeresschutzgebieten tatsächlich einem höheren Fischereidruck als außerhalb. Die Autoren der Studie zeigen, dass insbesondere sensible und bedrohte Hai- und Rochenarten von der Schleppnetzfischerei betroffen sind. Ihre Häufigkeit sank in Gebieten mit einer hohen Schleppnetzaktivität um bis zu 69 Prozent im Vergleich mit den anderen, weniger stark befischten Gebieten. Einerseits werden die bedrohten Knorpelfische selbst gefangen, andererseits verlieren sie ihren Lebensraum, gehen wichtige Beutetiere in den zerstörten Habitaten zurück.

Durch die hohe Fischereiintensität in den Schutzgebieten geht der Bestand seltener und geschützter Haie und Rochen zurück (Quelle: Geomar).

Fischereipolitik konterkariert Naturschutzpolitik

Die Ursache für diesen absurden Zustand liegt in den komplizierten Vorgaben der Gemeinsamen Europäischen Fischereipolitik (GFP) und deren Bedeutung für die Fischereimaßnahmen in Meeresschutzgebieten. So müssen dringend notwendige Regulierungen der Fischerei mit allen Mitgliedsstaaten der EU, die ein – wenn auch nur theoretisches – Interesse an den marinen Ressourcen in den Schutzgebieten besitzen, abgesprochen und eine einvernehmliche Entscheidung getroffen werden. Nach aktueller Rechtsauffassung, auch Deutschlands, schlägt hier der Art. 11 der GFP den Art. 6 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, welcher die EU-Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet, Erhaltungsmaßnahmen für geschützte Arten zu erlassen und Störungen zu vermeiden. Traurige Beispiele sind hier die jahrelangen Diskussionen um die Fischereimaßnahmen in der Nordsee. So verschleppen, ja verhindern hier seit Jahren Dänemark oder die Niederlande, dass Deutschland seine eigenen Schutzgebiete tatsächlich vor Grundschleppnetzen schützen kann. Dänemark setzte durch, dass ihre industriellen Fangflotten auf der Jagd nach Sandaal weiter im Naturschutzgebiet „Sylter Außenriff – Östliche Deutsche Bucht“ fischen dürfen, während in den Niederlanden ein über Jahre ausgehandelter Kompromiss zum Naturschutzgebiet „Doggerbank“ aufgrund eines Regierungswechsels auf Eis gelegt wurde. Die nationalen Fischereiinteressen konterkarieren hier die europäischen Naturschutzverpflichtungen.

Was tun?

Die Macher der Studie zeigen, dass die Mindeststandards von Meeresschutzgebieten dringend verbessert werden müssen. Die Politik muss sich auf international vergleichbare Standards und den Ausschluss der Grundschleppnetzfischerei verständigen und das Management von Meeresschutzgebieten stärken und transparenter gestalteten. Nur so kann es gelingen, dass diese Gebiete auch wirklich zum Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten beitragen. Der NABU fordert konkret, dass alle deutschen Meeresschutzgebiete ein zeitlich-räumliches Zonierungskonzept erhalten müssen, welches hilft schädliche Aktivitäten zu regulieren. 50 Prozent der Schutzgebietsflächen müssen der Natur vorbehalten und als sogenannte Nullnutzungszonen ausgewiesen werden. Dabei geht vor allem, aber nicht ausschließlich, um Fischerei, sondern auch um die Schifffahrt, den Rohstoffabbau und den industrielle Anlagenbau – jüngere Beispiele waren der kritische Bau des Windparks Butendiek oder die Gaspipeline Nord Stream 2. In der Summe führen die anthropogenen Aktivitäten zur kumulativen Überlastung der Nord- und Ostsee, zur Zerstörung von Riffen und zur Vertreibung von Schweinswalen und Seevögeln. Und das, obwohl die Nord- und Ostsee schon heute in einem schlechten Zustand sind. Ein Drittel der Arten steht hier auf der Roten Liste und gilt als bedroht.

Das Schutzgebietsnetzwerk Natura 2000. 45 Prozent der deutschen Nord- und Ostsee stehen unter Schutz (Karte: NABU).

Nächster Fall: Ostseefischerei

Ob auch die deutsche Politik und ihre Fachbehörden Konsequenzen aus der Science-Studie ziehen, kann sich bereits Anfang Februar 2019 zeigen. Dann werden die Vorschläge für die Fischereimaßnahmen in den deutschen Ostsee-Schutzgebieten vorgestellt. Und auch der NABU wird sich wieder an den Diskussionen beteiligen …

Titelbild: Auch am Meeresboden der Nord- und Ostsee bilden Muscheln, Schwämme und Braunalgen artenreiche Lebensgemeinschaften (Bild: NABU/W.Wichmann).

- Fasziniert bis fassungslos: Bilanz der NABU-Segelreise - 7. August 2023

- Klimaschutz UND Artenschutz – geht das? - 29. August 2019

- Meeresschutzgebiete – warum das heutige Konzept bedrohten Arten nicht hilft - 16. Januar 2019

Verfolgen Sie die Reise unserer Senderstörche!

Verfolgen Sie die Reise unserer Senderstörche!

Keine Kommentare