Integrierter Pflanzenschutz – gut gemeint, schlecht gemacht?

Obwohl der integrierte Pflanzenschutz, ein Konzept in der Landwirtschaft zum Schutz gegen Schädlinge, seit 2014 in Deutschland verpflichtend ist, zeigt sich keine Reduktion in der Absatzmenge von Pflanzenschutzmitteln. Welche Beweggründe haben Landwirt*innen, dieses Konzept zu adoptieren – oder auch nicht?

Seit Beginn der 1960er Jahre werden chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel zur Intensivierung einstmals extensiver landwirtschaftlicher Anbaumethoden eingesetzt. Ein erhöhter Pflanzenschutzmitteleinsatz ermöglichte eine Steigerung der Nahrungsmittelproduktion mit verengten Fruchtfolgen. Er beschleunigte aber auch die Veränderung der Agrarlandschaft mit größeren und vor allem flurbereinigten Anbauflächen. Der ökologische Preis eines von Pestiziden abhängigen Systems zeigt sich seit Jahren durch immer gravierendere Umweltschäden wie unfruchtbare Böden und einen Rückgang der Artenvielfalt.

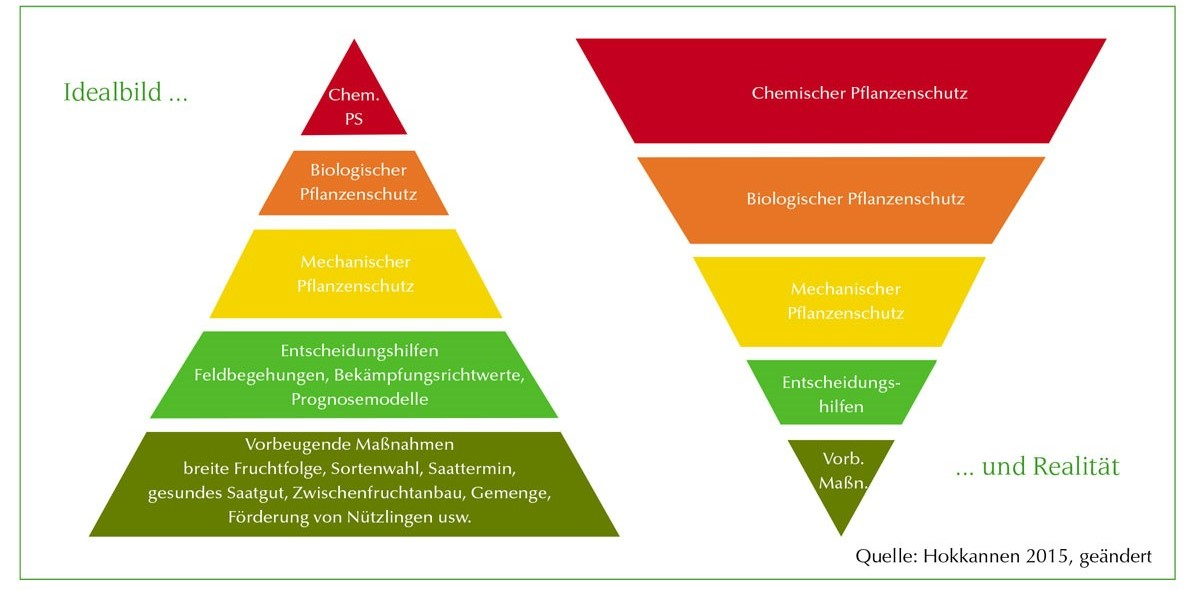

Die 2020 beschlossene „Farm to Fork“-Strategie fordert daher, den Einsatz und das Risiko (Toxizität) von chemischen Pflanzenschutzmitteln bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Auch der Kommissionsvorschlag einer EU-Verordnung für eine nachhaltige Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (Sustainable Use of Pesticides Regulation, SUR) sieht eine Reduktion vor. Allerdings können die Mitgliedsstaaten in diesem selbst entscheiden, welches Reduktionsziel sie zwischen 35 und 65 Prozent anvisieren möchten. Kernstück der Reduktionsstrategie war und ist der integrierte Pflanzenschutz (IPS). Die Prinzipien des IPS sehen vor, chemische Pflanzenschutzmittel nur dann einzusetzen, wenn Präventivmaßnahmen – wie eine geeignete Sortenauswahl und eine weitgliedrige Fruchtfolge – und nicht-chemische Maßnahmen nach Überschreiten bestimmter Schadschwellen nicht greifen. Der Einsatz chemischer Mittel ist als allerletztes Mittel vorgesehen. Doch in der Praxis sieht das oft anders aus und das Reduktionspotential des IPS scheint nicht angerührt zu werden. Denn die jährlichen Verkaufsmengen von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland sind seit den 90er Jahren auf konstant hohem Niveau (etwas unter 30.000 Tonnen) geblieben.

Woran liegt das und welchen Hindernissen stehen Landwirt*innen gegenüber?

Schema des integrierten Pflanzenschutzes idealerweise und in der Realität

Die Gründe für die mangelnde Adoption des IPS seitens Landwirt*innen in Deutschland und Europa sind mannigfaltig und reichen von Nutzerpräferenzen von Landwirt*innen über den Einfluss der Agrochemieindustrie bis hin zur Ausgestaltung der EU-Agrarpolitik.

Zum einen muss häufig eine mangelnde ökologische Kompetenz von Endnutzern konstatiert werden. Die Existenz und Förderung von biologischen Bekämpfungsmitteln wie Schlupfwespen, Raubmilben oder Nematoden – eine wichtige IPS-Technologie – ist vielen schlicht nicht oder nicht ausreichend bekannt. Hier ist vor allem anzumerken, dass die Pflanzenschutzämter- und dienste der Länder ihrer Kontroll- und Beratungsfunktion aufgrund von personeller Unterbesetzung nicht nachkommen. Dieses Vakuum wird von Beratern der Industrie gefüllt, deren ökonomisches Interesse in Widerspruch zur Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln steht.

Darüber hinaus ist der wahrgenommene Nutzen, die Bedienungsfreundlichkeit der IPS-Techniken sowie deren wahrgenommenes Risiko ein Haupthindernis. Die IPS-Technologien werden von Landwirt*innen als unflexibel, schwer umsetzbar und unvereinbar mit (tief verwurzelten) landwirtschaftlichen Gewohnheiten wahrgenommen. Vor allem die ökonomische Abwägung zwischen Kosteneinsparung von Pflanzenschutzmitteln versus erhöhten Arbeitsaufwand und möglichen Ertragsverlusten fällt aufgrund viel zu günstiger Pflanzenschutzmittel, bzw. zu geringer finanzieller Honorierung bei deren Verzicht, allzu oft für den Einsatz aus.

Zum anderen wird der IPS durch umfangreiche Lobbyarbeit und Marketingkampagnen durch die agrochemische Industrie beeinflusst. Es gibt unzählige Berichte über die direkte und verdeckte Einmischung von Agrochemieunternehmen und konzertierte Bemühungen, IPS-Überzeugungen aufrechtzuerhalten, die einerseits mit ihren Geschäftsplänen im Einklang stehen und andererseits IPS-Produkten und -technologien bürokratische Hindernisse in den Weg stellen und so deren Zugang behindern.

Der wichtigste Hebel jedoch ist die Politik bzw. die Gemeinsame Agrarpolitik, um das Verhalten von Landwirt*innen zu beeinflussen, wobei hier weiche und harte „Druckpunkte“ identifiziert werden können, wie zum Beispiel Zertifizierungssysteme, Kennzeichnungen oder eine finanzielle Unterstützung, die das Ergebnis honoriert. Dennoch sieht sich die Politik in Bereichen des IPS mit drei Einschränkungen konfrontiert: Erstens erschwert eine verwässerte IPS-Definition die Auslegung klarer politischer Maßnahmen. Zweitens gibt es dort, wo IPS in Gesetzen verankert ist, wie in Deutschland, unbeabsichtigte Effekte und Eigeninteressen, die lediglich auf eine Verbesserung der Pestizideffizienz abzielen. Und drittens, gibt es ein risikoaverses politisches Umfeld für IPS-Lösungen, wobei dem möglichen Risiko auf Nicht-Ziel-Organismen von Öko-Alternativen – wie der biologischen Kontrolle – unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dies wird in übermäßig strenge Regulationsverfahren umgesetzt, die dazu neigen, die Vorteile biologischer oder mechanischer Methoden zu verschleiern und so den Zugang für Landwirt*innen behindern. Ein weiteres Beispiel der Lage ist der Ukraine-Krieg, der erneut zeigt, wie Nachhaltigkeit und IPS durch Vorstellungen von Ernährungssicherheit und Intensivierung verwischt werden, um die Abhängigkeit von Pestiziden zu legitimieren.

Aus den vorangegangenen Hemmnissen ergeben sich Handlungsempfehlungen für eine verbesserte Umsetzung des IPS. In nahezu allen Studien zum IPS in Deutschland wird ein Ausbau von unabhängigen Beratungen und ein Wissenstransfer unter Einbezug praktischer IPS-Kenntnis gefordert. Des Weiteren braucht es endlich eine stärkere finanzielle Honorierung und Förderung von Biodiversitätsleistungen bei gleichzeitig zumutbarem bürokratischem Aufwand. Es sind existenzielle Gesellschaftsleistungen, die man fördern würde. Doch entscheidend könnte die Internalisierung externer Kosten in Agrarerzeugnissen, vor allem eine angemessene Verteuerung von Pflanzenschutzmitteln sein, die die ökonomische Abwägung zugunsten der Adoption des IPS kippen lassen könnten.

Abschließend muss man dem integrierten Pflanzenschutz und seiner Umsetzung zwar gute Absichten attestieren, die aber allzu oft an harten Realitäten zerbrechen. Gerade ein schädlingszentrierter und ein auf Pestizideffizienz ausgerichteter Ansatz, wie es der IPS ist, scheint den Aufgaben einer sich transformierenden Landwirtschaft nicht gewachsen zu sein. Hier zeichnet sich nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in vielen Initiativen ein Wechsel ab hin zu holistischeren Ansätzen zur Stärkung der Pflanzengesundheit und systemischen Resilienzen, die die Gesundheit der Nutzpflanze in ihrem Zentrum sieht.

Verfolgen Sie die Reise unserer Senderstörche!

Verfolgen Sie die Reise unserer Senderstörche!