Wind

Er zeichnet das Meer und die Salzwiese. Er trägt blaue Regenfahnen vom Meer auf die Insel und nimmt sie mit sich hinfort bis weit hinter den Horizont. Er hebt die Möwen in den Himmel, er lässt die Köpfe der Disteln auf den Kämmen der Dünen tanzen und drückt die Käfer tief in ihre Täler. Mit Sand malt er rätselhafte Bilder, die nur Sekunden bestehen. Er streichelt den Strandroggen mit sanfter Hand und schlägt mir mit harter Faust ins Gesicht. Der Wind ist allgegenwärtig. Ich lebe mit ihm wie mit der Präsenz eines unsichtbaren Wesens, das sich nicht entscheiden kann, ob es in Streit oder Frieden mit mir leben will.

Heute Morgen weckte er mich. Es fühlte sich an, als hätte eine eiserne Klaue die Pfähle der Hütte fest im Griff und würde nicht eher aufhören an ihnen zu zerren und zu stoßen, bis sie mich aus dem Bett geschüttelt hätte. Aber die Gewalt, die mich aus dem Schlaf trieb, war keine feste Hand. Es war bewegte Luft, eine körperlose Kraft, ein unendlich mächtiges Nichts.

Als visuellen Wesen fällt es uns schwer, die Wirkmacht einer Gewalt zu fassen, die nicht sichtbar ist. Es ist wie bei einem Zauberer im Märchen: Überall sieht man, was der Wind tut, nur ihn selbst, ihn sieht man nicht. Gerade jetzt weht der Wind hier stark, aber warm; seine Kraft wird gemildert durch den Sommer, der sich an seine Fahnen hängt. Aber in den stürmischen Märznächten kurz nach meiner Ankunft, wenn es nicht Wärme, sondern graupeliger Schnee war, den er mit sich führte, wanderten meine Gedanken beim Wachliegen und Lauschen zurück in graue Vorzeit mit ihrer Verehrung von Sturm- und Windgöttern, die mir plötzlich unglaublich verständlich, ja, natürlich, erschien.

Deren Herkunft spiegelt sich noch heute in ihren Namen wider. In Mittel- und Nordeuropa gibt es ja die Geschichten von Odin, Thor und Freya. Odin? Ein Sturmgott! Odin, Wotan, Woden sind Variationen seines Namens. Sprechen Sie sie einmal mit einem Hauch aus, so ähnlich wie bei „Wow“. Dann merkt man – diese Namen sind ein Kind des Windes, man hört ihn darin klingen. Auch die Eiderente trägt solch einen Namen, weil sie den Gewalten Aegirs (=Eiders), eines Meeresriesen, auf der kalten, grauen See trotzt. Von Thor = Donar = Donner ganz zu schweigen. Götter und Riesen sind Bilder für die Elementargewalten, die über Jahrtausende hinweg das Leben der Menschen geprägt haben.

Wenn ich dem Wind eine Gestalt geben müsste, wäre er ein bärtiger, verrückter expressionistischer Maler; so etwa nach dem Muster von Klingsor in der berühmten Erzählung von Hermann Hesse. Ich stelle ihn mir vor:

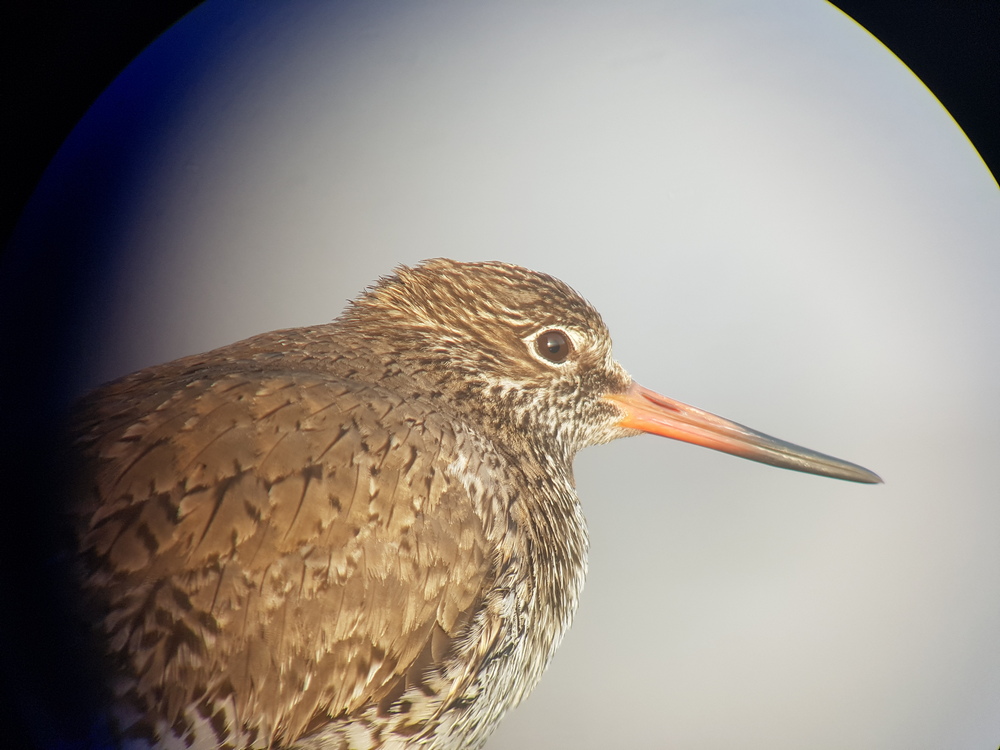

Unsichtbar steht er auf riesigen Beinen im Meer vor der Insel. Drum herum toben die Wellen. Für einen einzigen Moment kann ich ihn sehen. Seine beklecksten Leinenkleider flattern in der Luft. Unter dem düstren Schlapphut wächst ein krauser roter Bart hervor, die Augen funkeln zornig, wenn er mit Gewalt den Pinsel schwingt. Er malt die Salzwiese: Man sieht die Pinselstriche kräftig sich hindurchziehen: Schilfgrün, silbrig, hier ein gelber Fleck, dort ein blassila Streif. Er malt das Meer: Grau, Blau, Grün aus satt in Farbe getunktem Pinsel; in Wirbeln obenauf schaumblasig geschlagenes Weiß. Er malt die Vögel: Ein strahlendes Kreuz über den Wellen, das ist ein Basstölpel im wilden Flug. Was von den Borsten des Pinsels zufällig daneben sprenkelt, wird zu einem Schwarm Lachmöwen. Mit dröhnendem Lachen kleckst er einen anthrazitenen Fleck an den Strand; er hat sich einen Witz erlaubt, das ist der Vogelwart in seinem Wollpulli. Dann ist die Vision verschwunden. Fort mit dem Wind..

Und nun stehe ich vor einer Schwierigkeit: Wie kann ich Ihnen den Wind sichtbar machen? Ich tue mein Bestes, Ihnen mit Worten einen Schlüssel zur Insel Trischen in die Hand zu geben, aber ich möchte Ihnen auch ein schönes Bild, sozusagen als Wegweiser für die Fantasie, übermitteln. Den Wind kann ich nicht fotografieren. Oder doch? Meine Pfeife hilft mir.

Sehen Sie ihn? Im Rauch, in den Pflanzen, in den Wellen spielt der Wind in tausend Gestalten. Welche nimmt er für Sie an?