Die Vogelgrippe auf Trischen

Moin, liebe Blog-Leser:innen,

seit meiner Ankunft achte ich bei meinen Touren über Strand, Düne und Salzwiese auf alles was so herumliegt: interessante Fundstücke an Müll, Bernstein, ein altes 5 Mark Stück oder Quitscheentchen. Irgendetwas Neues findet sich meistens. Was ich vor allem viel finde, sind verendete Vögel. Mein Vorgänger Till hat hier bereits über die Endlichkeit auf der Insel geschrieben (LINK). Wenn ich einen Kadaver sehe, dokumentiere ich die Art, Details wie Alter und Geschlecht, den Fundort und das Datum. Dann markiere ich den Vogel mit einem bunten Plastikfaden, um ihn beim nächsten Mal nicht doppelt zu erfassen, ein Trick den mir meine Vorgängerin Melanie gegeben hat. Im ersten Monat ist schon einiges zusammengekommen, insgesamt habe ich 180 Totvögel aus 21 Arten gefunden. In den letzten Jahren waren es zwischen 12 und 63 Totvögel, die Zahlen sind also sehr hoch. Einige dieser Vögel sind Rupfungen, vor allem durch Wanderfalke und Seeadler geschlagen. Darunter sind viele Waldschnepfen, Eiderenten, Alpenstrandläufer und ein Merlin. Die Natur nimmt ihren üblichen Lauf.

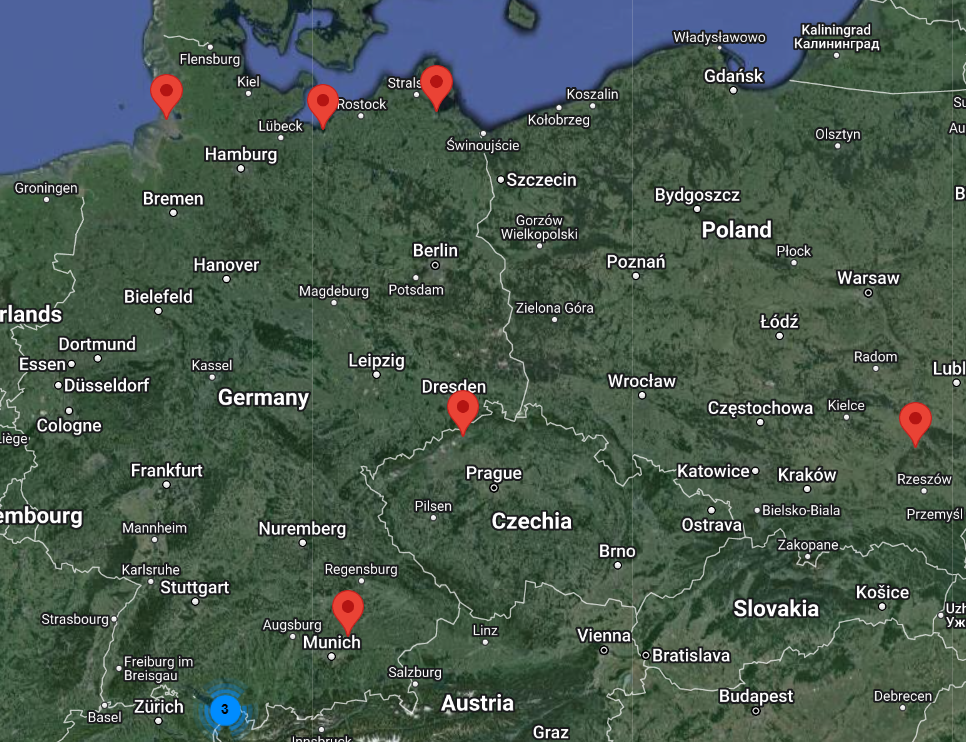

Einen großen Teil der toten Vögel muss ich aber leider der Vogelgrippe zuordnen, diese erklärt auch die hohe Zahl der gestorbenen Individuen im Vergleich zu den Vorjahren. Die Vogelgrippe ist in der Vergangenheit überwiegend im Winter aufgetreten, seit 2020 kann sich H5N1 jedoch auch über den Sommer halten, eine bedrohliche Situation. Vor allem Kolonien von ohnehin schon gefährdeten Seevogelarten waren hiervon jüngst betroffen. Auch auf Trischen ist die Vogelgrippe nichts Neues, Till hatte hier viele betroffene Brandseeschwalben gefunden, daneben auch Basstölpel und Eiderenten (LINK). Zu einem Ausbruch unter den hier brütenden Arten kam es nur bedingt, junge Löffler und Silber- und Heringsmöwen waren betroffen, aus 2023 gab es keine eindeutigen Nachweise.

Allein 95 meiner gefundenen Kadaver sind Alpenstrandläufer, eine ungewöhnlich hohe Zahl. Die Vogelgrippe beim Alpenstrandläufer ist gut untersucht. Diese Art steckt sich leider sehr schnell mit dem Virus an. Etwa drei bis fünf Tage nach der Infektion stirbt der Vogel, in der Zwischenzeit kann er seine Artgenossen anstecken. Zur Zeit rasten tausende Alpenstrandläufer um und auf Trischen, die Vogelgrippe verkleinert die Zahl. Zudem sind viele Eiderenten unter meinen Funden, eine Art bei der der Ausbruch der Aviären Influenza, wie die Vogelgrippe auch genannt wird, ebenfalls gut belegt ist. Ich wünsche mir sehr, dass es in diesem Jahr bei den Wintergästen und Rastvögeln im Frühjahr bleibt, dass die Brutvögel hier nicht oder wenigstens wenig betroffen sein werden. Ausbrüche solcher Viren zeigen, wie angreifbar ein Ökosystem sein kann und wie wichtig es deshalb auch ist, Gebiete, Arten und Individuuen zu schützen und die Gefährdungsursachen so gut es geht zu minimieren.

Wo viel Leben ist, wird auch viel gestorben, die Totfunde gehören zum Leben als Vogelwart. Aber genug der traurigen Themen. Die Insel wird auch immer lebendiger. Die ersten Seeschwalben treffen langsam ein, immer mal huscht eine Rauchschwalbe über die Insel, die ersten Pflanzen blühen und ich habe schon viele Gelege von Graugänsen und Stockenten entdeckt. In den nächsten Tagen wird es voller hier auf der Insel, die Gelege werden schlagartig zunehmen, es wird mehr und mehr blühen, die Insel wird grüner. Toll, das miterleben zu dürfen!

Ich wünsche euch allen einen schönen, lebendigen Frühling,

Jakob