Heute melde ich mich mit ein paar Updates aus Brüssel zum Thema künftige EU-Biodiversitätsstrategie.

[Update – 6. Februar] Neues Veröffentlichungs-Datum (tbc): 25. März

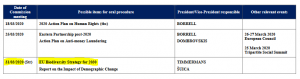

In der überarbeiteteten Tagesordnung wird nun der 25.3. genannt für die Veröffentlichung der EU-Biodiversitätsstrategie, allerdings mit einem „to be checked“ (tbc) Vermerk. Derweil kursiert in Brüssel ein Leak des Entwurfs der Strategie, der aber vermutlich bereits überarbeitet wurde von der Generaldirektion Umwelt. Der NABU konnte diesen einsehen. Grundsätzlich gehen viele der als „Commitments“ bezeichneten Ziele in eine gute Richtung. Oft bleiben die konkreten Schritte, um diese Ziele zu erreichen, aber unklar. Auch mangelt es gerade bei dem vom NABU als „gamechanger“ ausgemachten „Restoration-Ziel“ an der Nennung einer messbaren konkreten Ziffer.

Verzögerung bei EU-Biodiversitätsstrategie

Auszug Tagesordnungspunkte College Meetings

Vorgestern wurde die Brüsseler Umweltakteurs-Szene auf eine unschöne Verzögerung bei der EU-Biodiversitäts-Strategie aufmerksam. Ursula von der Leyen hatte im European Green angekündigt, die neue EU-Strategie mit konkreten Naturschutzmaßnahmen bis März vorzulegen. Als Datum war das Kollegiums-Treffen der Kommissare am 26. Februar gesetzt (siehe hierzu den ausführlichen Jahresausblick hier im Naturschätze.Retten Blog). Das Update dieser Tagesordnungspunkte vom 28. Januar offenbart, dass nun möglicherweise erst der 31. März für die Verabschiedung der EU-Biodiversitätsstrategie vorgesehen ist.

Zeitplan EU Green Deal gerät ins Wanken

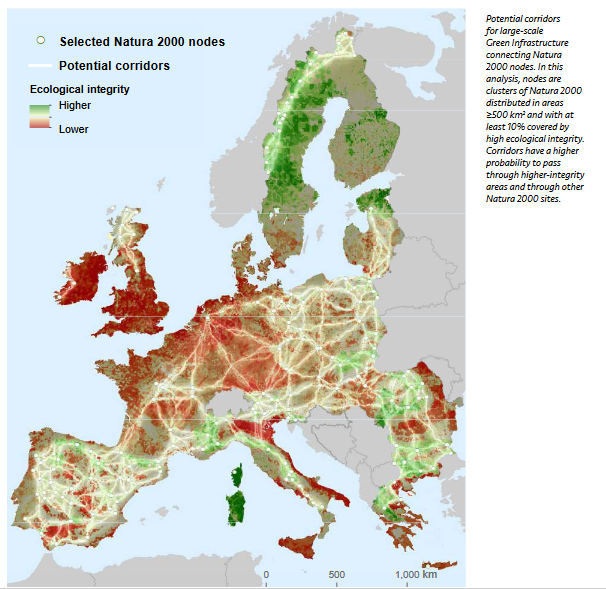

Diese Verzögerung ist ärgerlich, denn sie deutet auf interne Probleme bei der sogenannten „Interservice-Konsultation“ hin. Die Umweltverbände erwarten, dass Ursula von der Leyen, Frans Timmermans und alle Kommissare den Versprechungen in den Politischen Leitlinien und im European Green Deal nun auch Taten folgen lassen. Angekündigt war, die EU zum Vorreiter im Naturschutz weltweit zu machen. Hierfür soll die EU-Biodiversitätsstrategie quantifizierbare Ziele bzw. Verpflichtungen enthalten; außerdem sollen die Haupt-Treiber einschließlich der Landwirtschaft angegangen und Renaturierungs-Verpflichtungen aufgestellt werden, so die Ankündigung im European Green Deal.

Lackmustest für von der Leyen-Kommission

Aus Sicht des NABU bietet die EU-Biodiversitätsstrategie den ersten Lackmustest, ob Ursula von der Leyen es ernst meint mit ihren schönen Worten, oder ob sich tradierte Positionen beispielsweise des Generalsekretariats oder der Generaldirektion Landwirtschaft erneut gegen Umweltschutzmaßnahmen durchsetzen. Bereits die Verzögerung um mehr als einen Monat ist jenseits des Symbolischen ärgerlich, denn hierdurch können darauf aufbauende Prozesse wie etwa die Positionierung der Mitgliedstaaten im Umweltrat oder des Europäischen Parlaments ins Wanken kommen. In keinem Fall ist aber eine noch spätere Veröffentlichung akzeptabel. Nach den vollmundingen Ankündigungen einschließlich konkreter Zeitplanung wäre dies ein Eingeständnis, dass die EU es nicht ernst mit dem Naturschutz meint. Im schlimmsten Fall würde die EU im Oktober 2020 mit leeren Händen zur globalen Biodiversitätskonferenz nach Kunming fahren, obgleich sie bereits versprochen hatte, dort mit konkreten Beispielen und eigenen Maßnahmen die Verhandlungen als Musterschüler anführen zu wollen.

Erfolgreiche #NatureNow-Konferenz in Brüssel

Um mit Vertretern von EU-Institutionen und Verbänden über die künftige EU-Biodiversitätsstrategie zu diskutieren und

vor allem auch um bei der EU-Kommission für ambitionierte Maßnahmen zu werben, hatten BirdLife Europe, EEB, Friends of the Earth Europe und WWF am 30. Januar gemeinsam zur #NatureNow-Konferenz geladen. Der schon letztes Jahr festgelegte Zeitpunkt war günstig, denn so konnte auch auf die bekannt gewordene Verzögerung reagiert werden. Übrigens: Der Ort der Veranstaltung war schicksalhaft: die Debatte fand im Scotland-House direkt am Schuman-Kreisel in Brüssel statt, einen Tag bevor der Brexit vollzogen wird heute (siehe hierzu diesen aktuellen Naturschätze.Retten-Blog). Die Veranstaltung selbst war gut besucht, der Raum mit mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern komplett ausgebucht.

Das sagt EU-Umweltkommissar Sinkevicius

Gut besuchte Konferenz. Quelle: EEB

Nach kurzer Eröffnung durch Jeremy Wates vom EEB bekam EU-Umweltkommissar Virginjus Sinkevicius das Wort. Er wollte zwar keine Details der künftigen Biodiversitätsstrategie preisgeben. Er betonte aber, dass die EU-Kommission ambitionierte Ziele vorlegen würde, die sich um die von den Umweltverbänden geforderten Bereiche drehten. Wichtig sei bessere Umsetzung des bestehenden Rechts, Adressierung der von der Wissenschaft genannten Treiber des Artekollapses sowie eine Renaturierungs-Agenda.

Auf die Verzögerung ansgesprochen erklärte er: die EU-Kommission wolle eben eine solide Strategie vorlegen, die auch die nötigen Referenzen zum Stand der Wissenschaft beinhalte. Die Verzögerung könne auch dafür genutzt werden, die Entwürfe noch ambitionierter zu machen. An dem nun gewählten Datum wolle die EU-Kommission festhalten.

Generaldirektion Umwelt muss Rede und Antwort stehen

Anschließend gaben Ronan Uhel von der Europäischen Umweltagentur und Sabien Lemans vom Brüsseler WWF-Büro einen Input aus Sicht der Wissenschaft und Umweltverbände.

#Nature-Now Panel, 30.1.2020. Foto: WWF

Spannend wurde es bei der dann folgenden Panel-Debatte. Diese eröffnete die SPD-Europaabgeordnete Delara Burkhardt mit einem mitreißenden Statement für ambitionierten Naturschutz. Insgesamt musste bei der Debatte vor allem Stefan Leiner, der für die EU-Biodiversitätsstrategie zuständige Abteilungsleiter der Generaldirektion Umwelt, Rede und Antwort stehen. Zunächst dämpfte er die Erwartungen auf verbindliche Ziele bereits im März – dies sei etwaiger Gesetzgebung in 2021 vorbehalten. Auch schilderte er, dass es aus Sicht der Generaldirektion Umwelt schwierig sei, z.B. für den Bereich der Renaturierung konkrete Ziele festzulegen. Ihm fehlten vor allem wissenschaftliche Grundlagen, um die konkreten Ziele zu begründen.

Vertreter der Umweltverbände machten in der sich daran anschließenden Debatte deutlich, dass nicht alle Festlegungen wissenschaftlicher Begründung bedürften. Die Festlegung eines bestimmten Hekarziels zur Renaturierung von Mooren, Grünland oder Wäldern beispielsweise sei auch eine politische Entscheidung, genau wie in anderen Politikbereichen etwa Ziele für den Anteil Erneuerbarer Energien festgelegt würden.

Fazit

Der Nachmittag war dem intensiveren Austausch zu einzelnen Themenblöcken gewidmet. Insgesamt hat die Veranstaltung gezeigt, dass die nächsten Wochen bei und mit der EU-Kommission noch intensive Arbeit an einer ambitionierten Biodiversitätsstrategie bevorsteht. Die #NatureNow-Veranstaltung hat hoffentlich dazu beigetragen, der EU-Kommission die Forderungen der Umweltverbände erneut mit auf den Weg zu geben.