Eine Renaturierungs-Agenda für Europa

Superjahr 2020 muss auf Renaturierung setzen

Auch wenn derzeit ein anderes Thema das politische Leben dominiert: Die Doppelbedrohung aus Biodiversitäts- und Klimakrise pausiert leider nicht. Im Superjahr der Artenvielfalt soll daher für die EU eine neue Biodiversitätsstrategie verabschiedet werden. Diese könnte stärker als bisher das Thema „Nature Restoration“ in den Blick nehmen, also die Renaturierung beziehungsweise die Wiederherstellung zerstörter Lebensräume. Einen Denkanstoß hierfür liefert die gestern veröffentlichte Arbeit von Wissenschaftlerinnen und Forschern des Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung Halle-Jena-Leipzig (iDiv) sowie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU).

Verabschiedung der EU-Biodiversitätsstrategie verzögert sich

Zunächst wurde gestern offiziell bestätigt, dass sich die Veröffentlichung der EU-Biodiversitätsstrategie nochmals verzögert. Nachdem im Europäischen Green Deal eine Verabschiedung bis März angekündigt war, verschob die EU-Kommission das Datum zunächst vom 25. Februar auf den 26. März. Situationsbedingt soll die Strategie nun voraussichtlich am 29. April verabschiedet werden (siehe die aktualisierte Tagesordnungsliste der Kollegiumssitzungen). In kürzlich geführten Gesprächen gewann der NABU den Eindruck, dass die EU-Kommission die zusätzliche Zeit zur Finalisierung der Strategie nutzen möchte, und dass an diesem Datum nach derzeitiger Lage festgehalten werden soll.

Das Thema Renaturierung in der europäischen Debatte

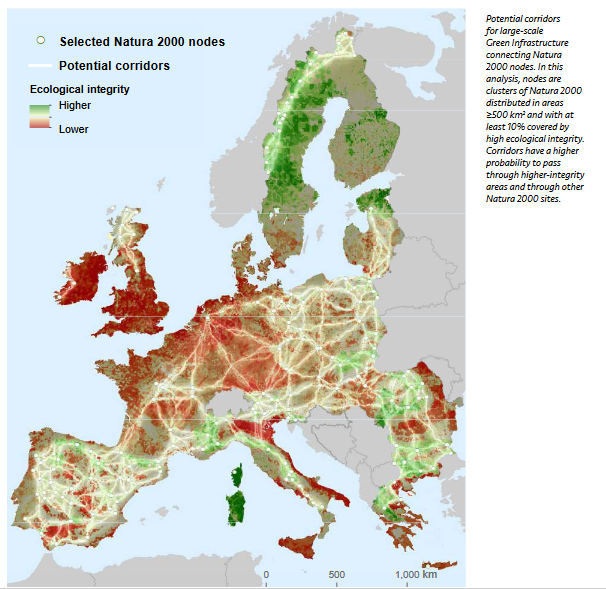

Unter anderem im Januar hatte ich vorgestellt, dass ein besonderes Augenmerk der neuen Biodiversitätsstrategie auf dem Thema „Renaturierung“ bzw. „Wiederherstellung zerstörter Lebensräume“ liegen könnte (siehe diesen Blogbeitrag). Dort hatte ich auch nochmals auf die Forderung verschiedener Umweltverbände wie zum Beispiel BirdLife Europe verwiesen, ein verbindliches Renaturierungsziel einzuführen (siehe diesen Blogbeitrag). Aus NABU-Sicht sind terrestrisch für die Renaturierung vor allem zwei Kategorien von Gebieten geeignet. Zum einen sind Gebiete hervorzuheben, die gleichzeitig eine besondere Klimaschutzfunktion aufweisen, wie Moore, Grünland oder naturbelassene Wälder. Zum anderen scheinen solche Gebiete besonders geeignet, die der besseren Vernetzung von bestehenden Schutzgebieten insbesondere des Netzes Natura 2000 dienen.

Wissenschafliche Analyse möglicher Renaturierungskorridore

Vor allem hinsichtlich der zweiten Kategorie haben Wissenschaftler des iDiv und der MLU (unter anderem Dr. Néstor Fernández und Prof. Henrique Pereira), unterstützt von verschiedenen Brüsseler Fachverbänden, gestern ein neues Strategiepapier veröffentlicht. Dieses untersucht europäische Landschaften auf ihren Naturzustand hin und fasst sodann Datensätze in verschiedenen Karten zusammen. Hierauf basierend schlagen die Autoren vor, verschiedene „grüne Korridore“ wiederherzustellen, um jene Ziele zu erreichen, die sich die europäische Politik im Bereich der biologischen Vielfalt selbst gesetzt hat. Diese Karten können helfen, Gebiete für die Renaturierung zu identifizieren und zu priorisieren. Eine der Karten (siehe unten) bezieht sich zum Beispiel auf mögliche Korridore zur besseren Vernetzung des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 (hier findet sich die Pressemitteilung und hier das englische Strategiepapier der Wissenschaftler). Bleibt zu hoffen, dass die EU-Kommission dieses Thema ambitioniert aufgreift!

Mögliche Vernetzung von Natura 2000; iDiv-Karte, Copyright: Néstor Fernández, Aurora Torres, Florian Wolf, Laura Quintero and Henrique M. Pereira