Niemand ist eine Insel

„Niemand ist eine Insel, in sich ganz; jeder Mensch ist ein Stück des Kontinents, ein Teil des Festlandes. Wenn eine Scholle ins Meer gespült wird, wird Europa weniger, genauso als wenn’s eine Landzunge wäre, oder ein Landgut deines Freundes oder dein eigenes. Jedes Menschen Tod ist mein Verlust, denn ich bin Teil der Menschheit; und darum verlange nie zu wissen, wem die Stunde schlägt; sie schlägt dir selbst.“

John Donne

Ende August am Strand: Die Hitze wabert über blendend weißem Boden. Auf dem Boden trippelt, flirrt und schwirrt es. Hunderte Sandregenpfeifer und Alpenstrandläufer stehen kaum fünf Meter von mir entfernt und tschirpen, tschilpen, plustern und putzen sich wie in einem großangelegten Wimmelbild. Einer streckt entspannt sein schwarzes Beinchen nach hinten. Ein anderer versucht, seinen Fuß von einer Muschel zu befreien, die sich um seinen Zeh gekniffen hat. Ich bin so nahe dran, dass ich sogar einen winzigen Tropfen Blut auf der weißen Muschelschale erkennen kann. Wieder ein anderer beäugt mich skeptisch mit schief gelegtem Köpfchen. Sein perlschwarzes Auge funkelt im Licht. Und ich halte ganz, ganz still. Als er gähnt und den Kopf ins Gefieder steckt, fällt auch meine Anspannung ab.

In den letzten Monaten habe ich gelernt, mich mit viel Zeit und sehr viel Ruhe den Schwärmen so zu nähern, dass ich bisweilen fast mittendrin stehe: Unberechenbare Bewegungen mögen sie gar nicht. Stetige Bewegungen sind okay – am liebsten aber natürlich gar keine. Und am liebsten ist es auch mir, wenn sie auf mich zukommen. Dann weiß ich, dass ich wirklich nicht störe. Das ist ein bisschen wie mit den Kindern in der Notaufnahme. Ohne Zeit muss man das gar nicht versuchen.

Und manchmal fängt dann, wie zur Belohnung für’s lange Stillhalten, auch mein Herz plötzlich wie wild an zu puckern: Ein Ringträger! Mal wieder – ich hatte Ihnen ja schon einmal das Ablesen eines Ringes geschildert. Unendlich langsam arbeite ich mich durch den Schwarm vor, bis ich ein Bild machen kann, das mir Sicherheit gibt. Und einige Stunden später habe ich Gewissheit: Der Vogel stammt aus einem Beringungsprogramm aus der Ukraine. Plötzlich hängen an den steichholzdünnen Bein des kleinen Vogels ganz schön viele Fragen.

Ich habe natürlich versucht, etwas über den Vogel herauszufinden. Es ist gelungen. Dies hier ist die Antwort seines Beringers:

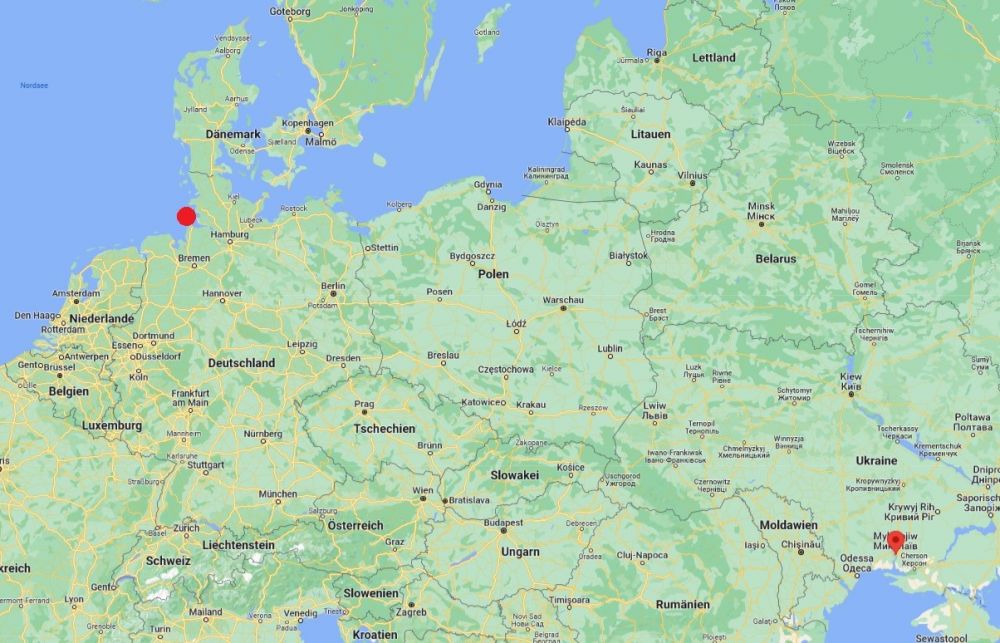

„Hello. That is my bird. However, I am at war and have no access to the database.“

Und so ziehe ich den Hut vor jemandem, der in Gott weiß was für einer Situation seine Mails checkt und versucht ein Vogelberingungsprogramm zu managen. Die Beringungszentrale in Kiew – die tatsächlich arbeitet! – konnte mir schließlich mitteilen, dass der Vogel vor zwei Jahren nahe Mikolajiv beringt worden ist – einer Stadt, die heute gezeichnet ist vom Krieg. Seitdem war der Vogel nicht wieder beobachtet worden.

Zunächst hatte ich mich noch gefragt, ob es womöglich vermessen wäre, sich überhaupt mit so einer Angelegenheit zu melden. Aber dann dachte ich mir, dass auch diese Arbeit weitergehen soll. Ich hoffe sehr, dass der Beringer des Vogels sich freut, wenn er, hoffentlich heil and Leib und Leben, zurückkehrt und sieht, dass seinem Werk ein winziges Stück hinzugefügt wurde. Ich wünsche mir von Herzen, dass der Alpenstrandläufer ein gutes Omen war.

Selbst eine einsame Insel ist also kein Ort, an dem man die Welt einfach vergessen kann. Die riesige Bohrinsel vor meiner Haustür, die gigantomanischen Containerschiffer in der Elbe und der Plastikmüll am Strand führen mir das jeden Tag vor Augen. Aber noch nie war es mir so deutlich, wie an jenem Abend, als ich eine Nachricht von einem Ornithologen bekam, der keine Vögel mehr beringt, sondern mit einem Gewehr um sein Leben kämpft.

Bild 1: Der Alpenstrandläufer, der in Mikolayiv beringt wurde.

Bild 2: Rot markiert sind Mikolayiv als Beringungsort und Trischen als Ort des ersten Wiederfunds.