Besuch von den Schönen der Nacht

Nein, nicht, was Sie womöglich denken. Die einzige Menschenseele auf der Insel bin nach wie vor ich. Und mir ist beim abendlichen Strandspaziergang auch keine Nixe begegnet. Aber Besuch bekomme ich doch allnächtlich. Und wenn der Tanz der Formen und Farben beginnt, steht meine Veranda keinem Parkett eines ehrwürdigen Ballsaals nach.

Das Fest tobt am wildesten, wenn die Nacht sehr dunkel und drückend warm ist. Abende, an denen die schlummernde Salzwiese noch lange nach Sonnenuntergang die Hitze des Tages in schweren Wellen ausatmet, wenn der Mond tief in den Schatten der Wolken versinkt und das Dunkel so dick ist, dass man beim Gehen einen Widerstand fühlt – dann zünde ich die Laternen für den Ball der Schmetterlinge an.

Und sie kommen. Von überall her. Sie tragen ihre schönsten, buntesten und ausgefallensten Kleider. Schmetterlinge leben selbst hier draußen im Wattenmeer. Zu den Bewohnern der Insel gesellen sich zahlreiche Gäste auf der Durchreise. Meine Einladung an sie besteht aus einer starken UV-Lampe, die Licht in besonders verlockenden Farben ausstrahlt, die für Menschen allerdings zum Teil gar nicht sichtbar sind. Kurz bevor das letzte Licht des Tages erlischt, hänge ich sie an eine Wand der Hütte. Und damit nicht nur mit Ausstattung geprunkt wird, stelle ich auch etwas auf den Tisch: In einer Flasche habe ich altes Obst, Multivitaminsaft, Dunkelbier und einen Schuss Rum gemischt und gären lassen. Diese wird nun geöffnet und verströmt ihren süßlich-klebrigen Duft in die Nacht. Manche Gäste bezaubert eher das Funkeln des Lichts, andere kommen nur wegen des Alkohols – viele mögen beides. Wer kennt es nicht? Warum aber das Licht die Nachtfalter eigentlich anzieht, ist nach wie vor nicht restlos geklärt.

Eigentlich ist unter der Lampe ein Trichter aus Gaze angebracht, in den die Nachtfalter fallen, wenn sie anfliegen. Am nächsten Morgen kann ich sie in Ruhe bestimmen, zählen und schließlich unversehrt wieder freilassen. Oft kann ich aber gar nicht anders, als noch nachts um die Hütte zu tigern und meine Gäste zu bewundern. Man sieht den Gastgeber dann mit vergessener Zahnbürste im Mund auf der Hüttenveranda staunend die größte Schönheit der Nacht küren.

Nachtfaltern, die genau wie Kohlweißling und Admiral zu den Schmetterlingen gehören, haftet immer noch der etwas altbackene Ruf der „Motte“ an. Bis auf die unscheinbare Kleidermotte (die mir hier übrigens noch nicht begegnet ist) ernähren sie sich allerdings fast ausschließlich von Nektar oder in vielen Fällen – gar nicht. Einige Arten haben nicht einmal mehr einen Rüssel zur Nahrungsaufnahme, sie leben nur noch der Liebe wegen und sterben, wenn die Herzensangelegenheiten erledigt sind. Viele entwickeln betörend schöne Muster, die in Tönen von zartestem, silbrigem Weiß über rötlich changierende Braun- und Beigetöne in allen denkbaren Abstufungen bis hin zum düsteren Schwarz einer Neumondnacht reichen. Das Spektrum der Farben entspricht in etwa denen, die Marmor annehmen kann. Und betrachtet man die Muster unter einer Lupe, erhält man den Eindruck, dass irgendwann im Laufe der Evolution Halluzinogene im Spiel gewesen sein müssen: Die Architektur der Flügelzeichnung entwickelt die verspieltesten Symmetrien aus Augen, Netzen, Lianen, Kreisen und anderen geometrischen Figuren. Jede Art stellt ein nur ihr eigenes Muster zur Schau. Manchmal überraschen auch die Nachtfalter mit einer Farbexplosion. Gestern Nacht haben sich zwei Große Eichenkarmine die Ehre gegeben. Wenn diese beeindruckend großen Falter auffliegen, offenbaren sie unter ihrem fein ziselierten braunen Kleid einen leuchtend roten Unterrock mit schwarzem Zickzackband – ein perfekte, abschreckende Ergänzung zum Tarnmuster, die auf Verblüffung und das Schreckmoment setzt. Einmal war ein kleiner Schmetterling dabei, der wirkte wie aus winzigen Jadesteinchen und Türkisen zusammengesetzt: Ein Graugrüner Apfelblütenspanner.

Je nachdem, wie der Wind steht, erwarte ich andere Gäste. Die Eichenkarmine hatte ein Südostwind zu mir getragen. Ihr Name zeugt ja schon von der Vorliebe für einen anderen Lebensraum. Ich habe aber auch schon eine Reihe Arten entdeckt, die heimisch auf Trischen, also typisch für eine unberührte Küstenlandschaft – und damit sehr selten geworden sind. Ohne die Dünen mit ihren charakteristischen Pflanzen, ohne von Menschenschritten und Autos unbehelligten Boden, in dem sich die Raupen entwickeln können, verschwinden sie bald.

Ich glaube, die Leser dieses Blogs muss ich nicht noch einmal dazu auffordern, sich für den Erhalt von Lebensräumen einzusetzen. Ich will deshalb heute mit etwas Schönem schließen, und zwar mit den Namen der Nachtfalter, die fast genau so interessant sind wie die Tiere selbst. Und zwar nicht den lateinischen, die immer ein bisschen klingen wie ein Zauberspruch – „Catocala sponsa!!“ – und auch nicht den deutschen, die sich oft im Deskriptiven verlieren („Schmalflügelige Strandroggeneule“) – sondern im Englischen. Im englischen Bestimmungsbuch tummeln sich nämlich wundervolle, fantastische Namen. Da heißen die Falter etwa Alchymist, Sorcerer, The Feline, Old Lady, Conformist und Nonconformist, Willow Beauty. Zu Deutsch also in etwa Alchemist, Zauberer, Die Katze, der Angepasste und der Unangepasste und die Weidenschönheit, die im Deutschen allerdings mit: Weißes Ordensband, gar keinem deutschen Namen, Weißer Gabelschwanz, Schwarzes Ordensband, Braungraue Holzeule und Gagelstrauch-Moor-Eule übersetzt werden. Und die wundervolle „Weidenschönheit“ wird gar zum Rauten-Rindenspanner..

Ist das nicht ein herrliches Spiel mit Sprache und Natur? Eine Freundin war davon ganz inspiriert. Sie sagte (wir sprachen über den englischen Namen des Schönbären Callimorpha dominula): „Wow! Scarlet Tiger! Jetzt habe ich einen Namen für meine nächste Tochter!“ Ich habe mich schnell versichert, dass das ein Witz war. Schließlich bin ich ja auch noch Kinderarzt..

In diesem Sinne – geben Sie der Nacht und ihren Schönheiten eine Chance! Die Galerie ist etwas größer, aber die Falter verdienen so viel Platz, finde ich. Ich gehe jetzt mal den Ballsaal herrichten..

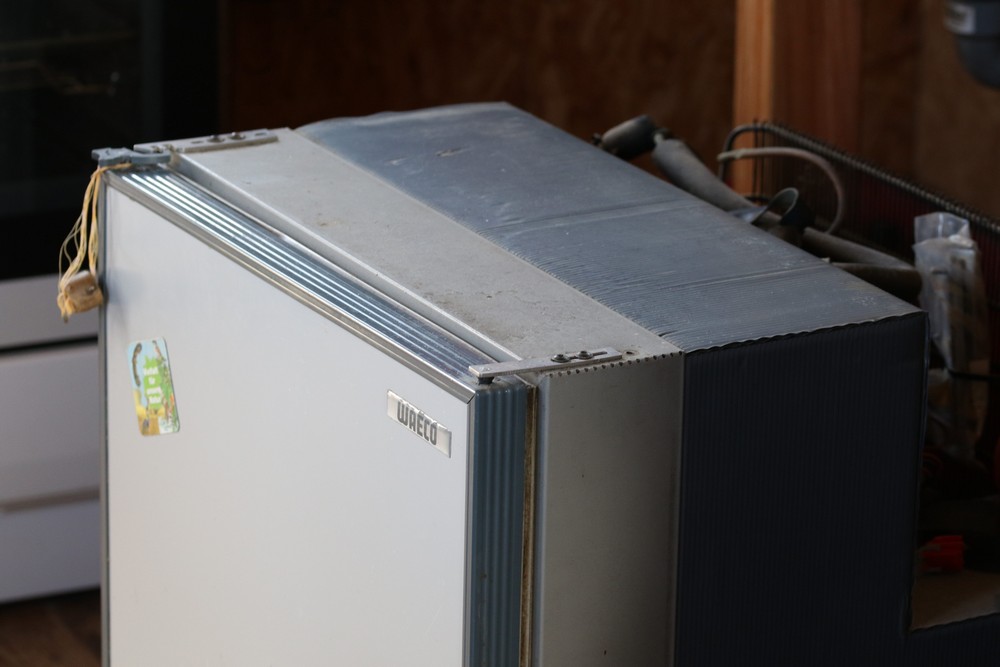

Bild 1: Bei Dunkelheit lockt ein unwiderstehliches Licht die Schönheiten der Nacht zur Hütte..

Bild 2: Das herrliche Große Eichenkarmin („Dark Crimson Underwing“) Catocala sponsa aus dem Text. Das Streichholz war natürlich bereits vorher benutzt und nur eine Hilfe, um ganz vorsichtig unter die Vorderflügel zu linsen.

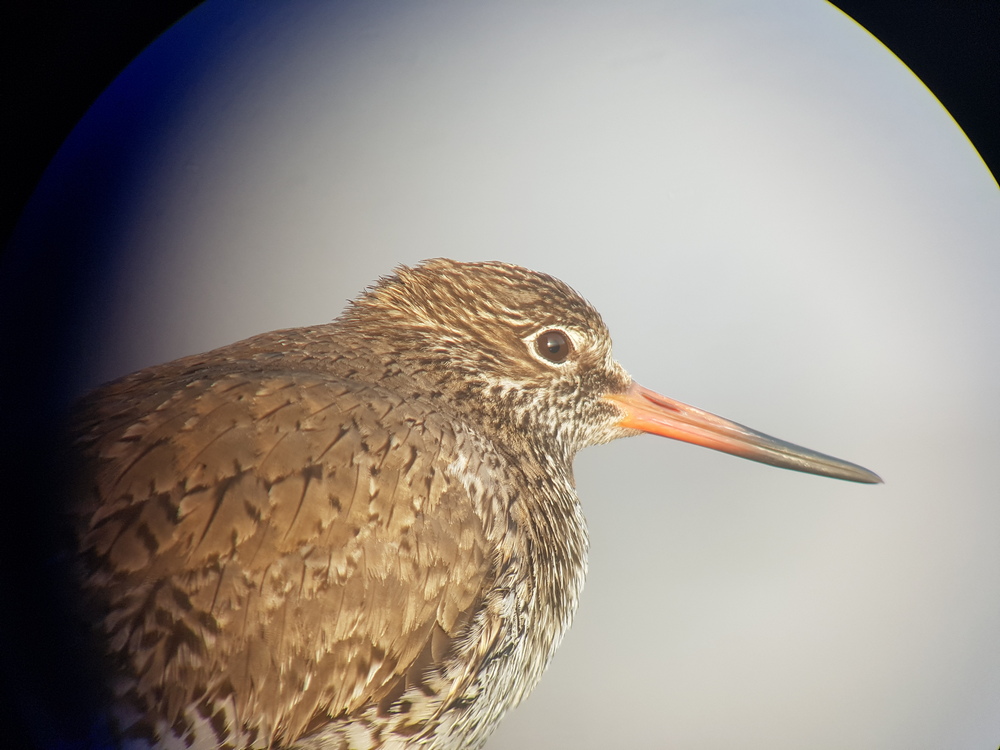

Bild 3: Die Schmalflügelige Strandroggeneule („Lyme Grass“) Longalatedes elymi. Auf Trischen ist sie noch häufig. Schleswig-Holstein trägt für diese Küstenart eine besondere Verantwortung.

Bild 4: Die Achateule („Angle Shades“) Phlogophora meticulosa können Sie auch im heimischen Garten finden.

Bild 5: Ein Mosaik aus grünen Steinchen: Der Graugrüne Apfelblütenspanner („Green pug“) Eupithecia rectangulata.

Bild 6: Die Strand-Erdeule („Sand Dart“) Agrotis ripae kommt in etlichen hübschen Variationen vor und ist in Deutschland durch Lebensraumverlust stark gefährdet.