Wale hier, Wale dort

Liebe Blogleserinnen und -leser,

Windstille. Der Hausrotschwanz ist schon zweimal an meinem Fenster vorbeigehüpft. Ich werfe einen prüfenden Blick nach draußen und halte inne: spiegelglattes Wasser. Eigentlich bin ich gerade am Abendessen kochen. Egal. Herd aus, das Spektiv geschnappt und auf den Turm. Die Verlockung ist einfach zu groß. Ich kann bis nach Büsum gucken! Angefangen bei meinem Standard-Sterntaucher, der immer da ist, schwenke ich nach links. Sterntaucher 2, 3, 4, 5…huch sind das heute viele…6, ein paar Eiderenten dazwischen…7, 8, durch die Spektiv-Guckerei zwickt es ganz schön im Rücken – einmal Schultern schütteln und weiter, 9, 10. Halt Moment, was war denn das? Eine Finne ragt aus dem Wasser. Weg ist sie. Wenig später taucht sie wieder auf. Mehr sehe ich nicht von meinem Schweinswal. Aber das macht nichts, weiß ich doch, dass er da ist und offensichtlich etwas entdeckt hat. Er bleibt nämlich bestimmt zwei drei Minuten an der gleichen Stelle und gibt mir ausreichend Zeit, die auf- und abtauchende Finne zu begutachten. Was für eine Freude! Leider gelang mir auf die Entfernung kein Foto, dafür konnte ich um so mehr den Moment genießen.

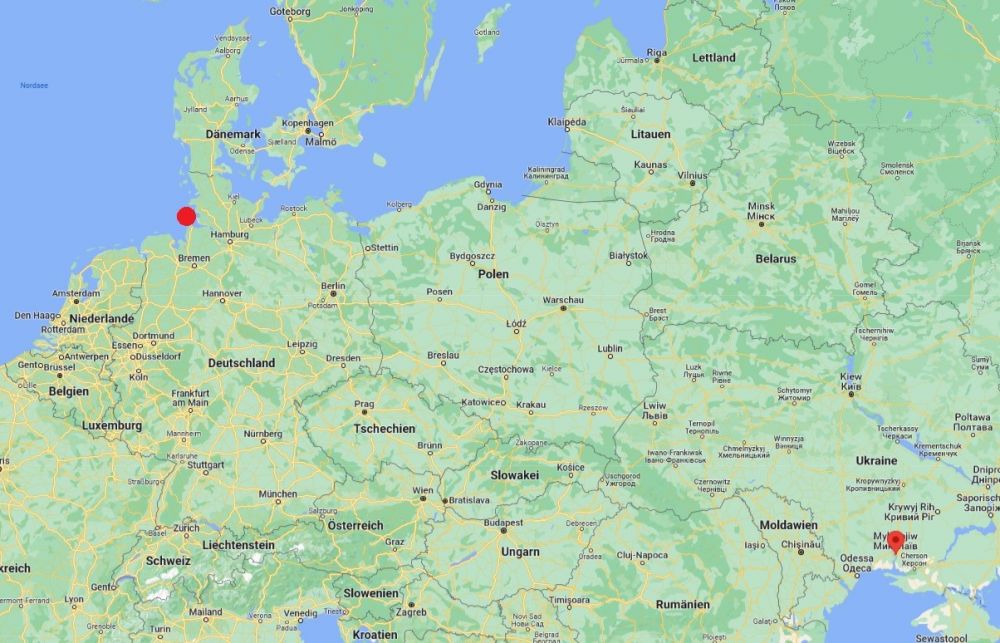

Der gewöhnliche Schweinswal (Phocoena phocoena) ist die einzige in Nord- und Ostsee heimische Walart. Seine Vorkommensgebiete erstrecken sich auf die Küstengewässer der nördlichen Hemisphäre. In Deutschland werden Schweinswale beispielsweise häufiger in der Kieler Bucht oder der Flensburger Förde gesichtet, aber auch in dem Walschutzgebiet vor Sylt, bei Amrum und vor der niedersächsischen Küste. Aussagen zu genauen Beständen sind schwierig, denn die kleine Walart kann meistens nur bei geringen Wasserbewegungen entdeckt werden.

Ein Ansatz genaue Daten zu bekommen ist die Zählung von speziell ausgestatteten Flugzeugen und Schiffen entlang bestimmter Routen. Diese Art der Walzählung wurde seit 1994 bereits das vierte Mal auf unglaublichen 1,4 Millionen Quadratkilometern (Südnorwegen bis nach Portugal) durchgeführt (https://www.tiho-hannover.de/universitaet/aktuelles-veroeffentlichungen/pressemitteilungen/detail/internationale-walzaehlung-gestartet). Die Erfassung ist jedoch nur unter hohem Aufwand zu realisieren. Doch wie sonst sollen Daten zu Walvorkommen erhoben werden? Schließlich sind rund 2/3 (ca. 71%) der Erdoberfläche von Wasser bedeckt, wovon etwa 97% anteilig auf die Meere entfallen.

Der Iroise Marine Natural Park (Le parc naturel marin d’Iroise) und ein Forschungsteam der ENSTA Bretagne haben eine andere Methode entwickelt, die Bedeutung eines bestimmten Meeresgebietes für Walarten zu ermitteln. Sie haben das CETIROISE Projekt gegründet, in dem die Walvorkommen der Iroise See (Meeresgebiet der Bretagne) untersucht werden sollen. Dazu wurden ab Mai 2022 insgesamt 7 Hydrophone („Unterwassermikrophone“) ausgebracht und im Boden verankert. Jede Walart gibt unterschiedliche Arten von Geräuschen ab und verwendet unterschiedliche Frequenzbereiche, die für sie spezifisch sind. Über die akustischen Aufnahmen der Hydrophone kann dann in etwa ermittelt werden, ob und wie regelmäßig ein Gebiet von bestimmten Walarten genutzt wird (https://parc-marin-iroise.fr/actualites/cetiroise).

Nun haben sich bestimmt schon manche von ihnen gefragt, weshalb ich sie durch all diese technischen Details quäle. Schließlich hätte es auch ein einfacher Bericht zur Schweinswalsichtung getan. Aber ich habe noch ein bisschen mehr zu berichten! Denn bei meinem ersten Strandspaziergang auf Trischen habe ich ein solches Hydrophon gefunden! Auch wenn ich zunächst von einem Drifter (https://blogs.nabu.de/trischen/drifter-gefunden/) ausgegangen bin, wurde ich schnell eines besseren belehrt. Auf dem Hydrophon standen nämlich Kontaktdaten und eine Bitte um Meldung, sollte man ein solches Gerät gefunden haben.

Wale hier, Wale dort – eine walreiche Zeit. Möge es bitte so weitergehen 🙂

Ihre Melanie Theel